·

無細胞治療:再生醫療的新時代革命

過去,「幹細胞療法」因能修復受損組織,一直是再生醫療的焦點。

但直接移植幹細胞存在:腫瘤生成、血管阻塞和免疫排斥等風險,讓其應用受限。

而如今,「無細胞治療」正憑藉間質幹細胞外泌體,開啟醫療新篇章。

間質幹細胞的治療功效,核心在於「旁泌作用」—— 釋放含生長因子、信號蛋白及胞外囊泡的分泌物。

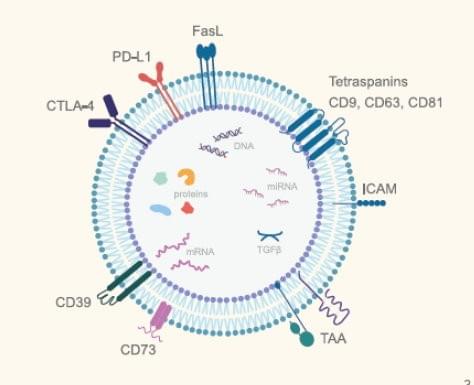

其中,外泌體是關鍵:直徑僅 30-150 納米,能攜帶蛋白質、mRNA、miRNA 等活性分子,像 “分子快遞” 精準送達目標細胞,調節免疫、促進修復,還能穿透血腦屏障,攻克中樞神經疾病治療難題。

「無細胞治療」優勢顯著:安全性高,無細胞核與基因組,大幅降低腫瘤、突變及排斥風險。

生產可標準化,經離心、過濾等技術批量提純,符合 GMP 規範。

保存運輸便捷,可凍乾處理,無需溫控。

法規接受度高,作為 “生物衍生物”,可參照疫苗或血液製品管理,加速臨床轉化。

市場也印證其潛力:2025 年全球外泌體市場約 2.22 億美元,2032 年預計達 12.84 億美元,年增近 30%;治療與診斷領域 2031 年規模將達 19.9 億美元。

隨著技術進步,「無細胞治療」有望成為再生醫療與個性化醫療的核心,引領醫學革命,為患者帶來更安全高效的治療新選擇。

【無細胞治療:為心血管疾病帶來新希望】

在心血管疾病治療中,外泌體可穿透血管屏障抵達受損心肌區域,通過攜帶的 VEGF(血管內皮生長因數)促進血管新生,借助 miR-21 等調控因數抑制心肌細胞凋亡,還能調節局部免疫反應、減輕炎症損傷,為心肌梗死、心力衰竭等難治性疾病提供修復新思路。

【無細胞治療:多疾病領域的治療新方向】

以間質幹細胞外泌體為核心的無細胞治療,在多個疾病領域開闢了新的治療路徑,為傳統療法效果有限的病症帶來突破可能。

- 在神經系統疾病領域,無細胞治療的優勢尤為突出。

它能突破血腦屏障這一醫學難題 —— 外泌體可攜帶神經營養因子(如 BDNF、NGF)和調控性 miRNA,精准抵達受損神經區域。

例如針對阿爾茨海默病,外泌體可通過抑制β 澱粉樣蛋白沉積、減少 Tau 蛋白過度磷酸化,延緩神經細胞退化。

對腦卒中後遺症,其攜帶的信號分子能促進缺血區域神經幹細胞活化,助力神經功能修復,改善患者運動和認知障礙。

在帕金森病治療中,還可調節多巴胺能神經元的存活環境,減輕炎症對神經元的損傷。 - 皮膚疾病與創傷修復是無細胞治療的另一重要應用場景。

對於慢性難愈性創面(如糖尿病足潰瘍),外泌體可釋放血管內皮生長因數、表皮生長因子等,加速創面血管新生和上皮細胞增殖,縮短癒合週期,降低感染與截肢風險。

在燒傷治療中,它能減少創面炎症反應,抑制瘢痕組織過度增生,促進皮膚正常結構再生。 - 此外,針對特應性皮炎、銀屑病等炎症性皮膚病,外泌體可通過調節免疫細胞活性(如抑制 T 細胞過度活化),緩解皮膚紅腫、瘙癢等症狀,減少病情反復。

- 在骨科疾病治療中,無細胞治療也展現出獨特價值。

面對骨關節炎,外泌體可攜帶抗炎因數(如 IL-10)減輕關節腔內炎症,同時釋放軟骨修復相關蛋白(如 TGF-β),促進軟骨細胞增殖與基質合成,延緩關節軟骨退變,緩解疼痛、改善關節活動度。

對於骨折癒合緩慢或骨不連的患者,其攜帶的成骨誘導因數能啟動成骨細胞活性,加速骨組織再生,縮短骨折癒合時間。

在脊柱退行性疾病(如椎間盤突出)治療中,還可保護椎間盤髓核細胞,減少髓核組織退變,減輕對神經根的壓迫。 - 此外,無細胞治療在肝臟疾病(如肝纖維化,可通過調節肝星狀細胞活性抑制纖維化進程)、眼科疾病(如年齡相關性黃斑變性,可保護視網膜色素上皮細胞,延緩視力下降)等領域的基礎研究與臨床試驗也在不斷推進,未來有望覆蓋更多疾病類型,成為跨領域的新型治療手段。